Une personne en bonne santé ne se pose pas forcément la question de l’éventuelle survenue d’une maladie pouvant nécessiter un traitement à long terme ou une intervention chirurgicale, pouvant le cas échéant mettre en jeu le pronostic vital, ou le risque d’un accident pouvant laisser de lourdes séquelles ou conduire à une issue fatale.

Aussi, lorsque cette personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté et de recevoir et comprendre l’information nécessaire pour décider des suites médicales à envisager pour elle en ces cas, tant le personnel soignant que ses proches se trouvent fort démunis pour apprécier ce qu’elle aurait considéré comme acceptable pour éviter un acharnement thérapeutique ou des souffrances inutiles.

D’où l’intérêt d’anticiper cette problématique, qui est encore plus complexe pour la personne en situation de handicap psychique, qui peut être particulièrement angoissée à l’idée d’aborder la maladie et la fin de vie ou peut avoir du mal à appréhender ces notions.

Comment gérer cette difficulté ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord rappeler les principes généraux prévus par la loi en matière de santé, plus précisément dans les rapports entre médecins et patients, puis aborder de façon plus spécifique ce qui peut être anticipé pour l’avenir par chaque patient.

Les principes généraux

Le code de la santé publique pose deux principes essentiels : l’obligation du médecin d’informer chaque patient majeur sur son état de santé et l’obligation de recueillir son consentement pour chaque acte médical qu’il doit subir, à condition qu’il soit en état d’exprimer sa volonté de façon libre et éclairée.

Si une telle expression n’est pas possible, une loi de 2002 avait d’abord prévu une simple consultation de la famille, d’un proche ou d’une personne digne de confiance avant tout acte médical, puis après « l’affaire Vincent Lambert » (personne en état de mort cérébrale que les parents refusaient de voir débranchée des appareils qui la maintenait mécaniquement en vie), une loi du 2 février 2016 a mis en place un mécanisme plus complexe, obligeant le médecin lorsqu’une personne se trouve « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » à s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par elle soit dans des directives anticipées, soit, à défaut, en recueillant le témoignage d’une personne désignée comme digne de confiance ou tout autre témoignage de la famille ou des proches.

Les décisions de limitation ou d’arrêt de traitement dans les situations où des actes médicaux « résultent d’une obstination déraisonnable, … apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », doivent en outre donner lieu à une procédure spécifique de nature collégiale, prenant toujours en compte les directives anticipées ou à défaut obligeant à une consultation de la personne digne de confiance, de la famille ou d’un proche.

L’importance de désigner d’emblée un tiers digne de confiance ou de dicter des directives anticipées, même lorsqu’on est en bonne santé, transparaît alors clairement au regard de ces principes.

Il est à noter que, pour les personnes placées sous une mesure de protection juridique, ces principes généraux s’appliquaient pleinement, à défaut de disposition particulière y dérogeant, jusqu’à l’intervention d’une ordonnance du 11 mars 2020, qui, tout en réaffirmant que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, de sorte qu’elle doit consentir à tout acte médical ou traitement si elle est apte à exprimer de manière libre et claire sa volonté, prévoit néanmoins que, si ce n’est pas le cas, le juge des tutelles peut donner mission à la personne chargée de sa protection, soit de rechercher ce consentement en l’assistant dans la prise de décision, soit, si c’est totalement impossible, de donner son autorisation en ses lieu et place, à condition que la mesure de protection soit une tutelle ou une habilitation familiale avec représentation.

L’anticipation de l’avenir

Pour être certaine que, au jour où elle ne sera plus en mesure d’exprimer son consentement, son choix en matière de traitement et/ou de gestion de la fin de vie sera respecté, une personne dispose d’une double possibilité :

La désignation d’une personne digne de confiance

Le code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut désigner par écrit une personne digne de confiance, qui devra être consultée avant toute décision médicale la concernant au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

Cette personne digne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, pas nécessairement le représentant légal, et elle peut aussi, si la personne qui l’a désignée le souhaite, accompagner cette dernière dans toutes ses démarches et assister à ses entretiens médicaux afin de l’aider dans ses choix.

Lorsque son avis est requis, la personne digne de confiance doit « témoigner » de la volonté de la personne qui l’a nommée et non donner son point de vue personnel et son témoignage prévaut sur tout autre avis, qu’il émane d’un parent, d’un proche ou du représentant légal.

La personne digne de confiance doit accepter sa désignation en contresignant l’écrit qui la nomme et cette désignation, qui peut être permanente ou limitée, par exemple au temps d’une hospitalisation, est révisable et révocable à tout moment

Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection, tutelle ou habilitation familiale, avec représentation de la personne, cette désignation de la personne digne de confiance doit donner lieu à une autorisation du juge des tutelles. La personne simplement assistée garde son libre choix.

Il convient de rappeler qu’en dehors de cette personne digne de confiance, dont le domaine d’intervention est limitée à un accompagnement dans les soins, la loi du 28 décembre 2015 a prévu la possibilité pour toute personne accueillie dans une structure relevant du domaine médico-social (comme les établissements et services gérés par notre Association) de désigner une personne digne de confiance, pouvant l’assister pour toute difficulté dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

A la demande de la personne accompagnée, cette personne peut aussi être désignée spécifiquement pour être la personne digne de confiance chargée des questions médicales : un salarié de notre Association peut donc être cette personne, même s’il n’a pas la qualité de parent ou de proche.

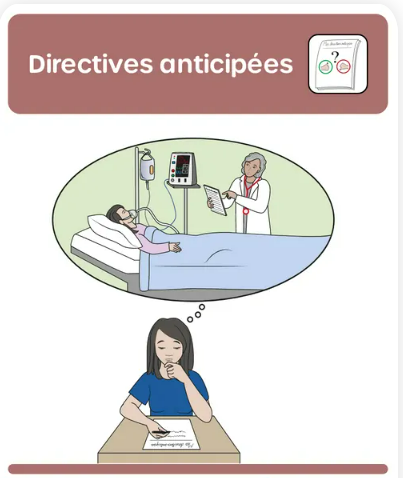

Les directives anticipées

Une personne majeure peut à tout moment rédiger par écrit des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives sont révisables et révocables.

Les personnes protégées peuvent aussi rédiger de telles directives, mais pour les personnes sous tutelle uniquement avec l’autorisation du juge des tutelles, sans intervention du tuteur.

La Haute Autorité de Santé a établi un cadre-type et un guide pour aider le public et les professionnels à remplir les modèles proposés par le Ministère de la Santé et les directives ainsi rédigées par écrit et signées par lui sont, à sa demande, versées au dossier médical partagé du patient, qui peut aussi les confier à la personne digne de confiance ou les conserver personnellement, mais en ce cas, il a intérêt à informer ses proches de l’existence de ces directives.

Ces directives doivent exprimer au minimum la volonté de leur rédacteur sur sa fin de vie et en particulier les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux, mais elles peuvent aussi être plus larges, par exemple exprimer les convictions et valeurs du patient, ses craintes de la souffrance ou ses refus de tels ou tels traitements ou techniques médicales (sonde alimentaire, respirateur…).

Le contenu des directives anticipées est strictement personnel et confidentiel et ne pourra être consulté que par les médecins, la personne digne de confiance si elle a été désignée ou toute autre personne nommée par ces directives.

Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. En ce cas, ces directives peuvent être écartées sur décision collégiale, avec information de la personne digne de confiance, des parents ou des proches.

Que conclure de cette étude ? Sûrement qu’il est préférable de recueillir la volonté d’une personne sur ces questions aussi clivantes que la maladie et la mort, tant qu’elle est en mesure de l’exprimer.

C’est pourquoi le Groupe de Réflexion Ethique de l’APH a estimé qu’il était du rôle de l’Association d’informer ses usagers sur ces questions dans le cadre de l’élaboration des projets personnels, bien sûr dans le respect de la confidentialité, de la dignité de la personne et du degré de compréhension ou d’appréhension qui peuvent être les siennes, bien évidemment en lien avec leurs parents ou leurs proches, à qui cet article servira je l’espère de cadre de réflexion.

Anne-Marie WOLF

Présidente de l’APHVN

[illustration : https://santebd.org/les-directives-anticipees]